Anna Kaminsky

„Manche von Ihnen werden sich gefragt haben: Weshalb hat sich die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages so dafür eingesetzt, heute des Mauerbaues in Berlin vor 35 Jahren zu gedenken? Reicht es nicht, daß die erste Enquete-Kommission dieses Ereignis in mehreren Expertisen und Anhörungen zu analysieren versucht hat? Ist nicht der 17. Juni der angemessene Gedenktag für alles das, was die SED-Diktatur bis zu ihrem Sturz im Herbst 1989 ausmachte? Ich glaube, es gibt eine ganze Menge guter Gründe dafür, auch den 13. August nicht aus dem Auge zu verlieren.“[1]

Vom 9. November zum 13. August

Mit dieser Erklärung rechtfertigte Rainer Eppelmann 1996 in seiner Begrüßung auf der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages, dass die Enquete-Kommission den 35. Jahrestag des Baues der Berliner Mauer zum Anlass nahm, an dieses Ereignis zu erinnern und ihm eine eigene Veranstaltung zu widmen. Nunmehr weitere 18 Jahre später hat die Erinnerung an den Mauerbau und das Leben in der geteilten Stadt und einer geteilten Welt nicht nur im Gedächtnis der Stadt ihren Platz zurückerobert. Auch in der öffentlichen Diskussion und kollektiven Erinnerung haben Mauerbau und Mauer ihren festen Platz. Mehr noch sogar: Die Erinnerung an den Mauerbau verdrängte im 50. Jahr des Mauerbaues sogar die Erinnerung an den Aufstand vom 17. Juni 1953, indem bereits im Juni 2011 nicht mehr die Erinnerung an den Aufstand, sondern die letzten Wochen vor dem Mauerbau medial und in wissenschaftlichen Diskussionen im Mittelpunkt standen.

Nachdem die Erinnerung an die Teilung der Stadt jahrelang stiefmütterlich behandelt worden war und auf der Agenda des Selbstverständnisses der Stadt keinen vorderen Platz eingenommen hatte, schien sich dies zum 50. Jahrestag des Mauerbaues in sein Gegenteil zu verkehren. Nicht nur, dass das eigentliche Ereignis bereits Monate zuvor den Gedenkkalender bestimmte und andere Ereignisse in der öffentlichen Wahrnehmung verdrängte. Auch zeigte sich nun, dass der insbesondere in den ersten Jahren nach dem Mauerfall betriebene „Mauer-Kahlschlag“ zu neuen Forderungen nach einer Rekonstruktion der Mauer führte, um „Geschichte erlebbar“ zu machen, wie es der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, forderte.[2]

Bei allen unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie die Erinnerung an die Mauer und die Teilung lebendig gehalten werden können, scheint es, als hätte die Stadt nach über zwanzig Jahren zu diesem traumatischen Teil ihrer Geschichte zurückgefunden. Vergessen sind die ersten fünfzehn Jahre nach dem Mauerfall, die im Zeichen der möglichst großflächigen Beseitigung aller Spuren nicht nur des Bauwerkes selbst, sondern auch der 28 Jahre dauernden Teilung der Stadt standen. Die Erinnerung wurde in dieser Zeit vor allen von Opferverbänden und privaten Vereinen sowie durch bürgerschaftliches Engagement gepflegt. Während in der öffentlichen Erinnerung vor allem der Mauerfall gefeiert wurde und bei öffentlichen Veranstaltungen im Vordergrund stand, rückte der 13. August erst über den Umweg des 9. November wieder in den Mittelpunkt der Erinnerung. Die Freude und Euphorie über den Fall der Mauer gepaart mit der in den Neunzigerjahren aufkommenden Nostalgie schien den Blick darauf zu verstellen, dass das, was im November 1989 zu Fall gebracht wurde, eine Diktatur war, die ihren Bürgern grundlegende Menschenrechte verwehrte und diejenigen, die versuchten, aus dem abgeriegelten Land zu fliehen, erschießen ließ oder mit langjährigen Haftstrafen belegte.

Wo war denn nun die Mauer?

Die Bilder aus der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 gehören ebenso wie die aus der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 zu den Ikonen der Weltgeschichte. Die durch die geöffneten Grenzübergänge strömenden Menschenmassen, die auf der Mauerkrone sitzen und tanzen, sind aus dem öffentlichen Bildergedächtnis ebenso wenig wegzudenken wie die 1961 erstarrt vor den Stacheldrahtrollen stehenden Menschen oder die aus den Fenstern in der Bernauer Straße springenden Anwohner, die in diesen lebensgefährlichen Sprüngen die einzige Möglichkeit sahen, noch in den Westen und somit in die Freiheit zu kommen.

Obwohl es für die Machthaber der SED in der DDR auch Wochen nach dem Mauerfall keineswegs ausgemachte Sache war, dass die Mauer und die Grenze dauerhaft geöffnet bleiben würden, gingen bereits am 10. November erste Überlegungen los, was mit diesem „historischen Monstrum“ geschehen solle. Während Willy Brandt, zurzeit des Mauerbaues Regierender Bürgermeister von West-Berlin, bei seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus forderte, Teile der Mauer als Denkmal zu erhalten, hatten andere bereits das Geschäft mit der Mauer im Sinn. So ging bereits am 10. November 1989 eine erste Anfrage aus Bayern bei der DDR-Regierung ein, in der angeboten wurde, „nicht benötigte Teile Ihrer Grenzsicherungsanlagen“ gegen Devisen zu kaufen.[3] Am 14. November 1989 schließlich wandte sich eine Unternehmensberatung an die Ständige Vertretung der DDR in Bonn und empfahl – da der Handel mit Teilen der Berliner Mauer nicht mehr aufzuhalten sei –, dass die DDR-Seite doch „bei aller Zwiespältigkeit“ bedenken sollte: „Gehandelt wird mit Mauerteilen, woher sie auch immer stammen mögen. Wenn aber schon, dann halte ich es für sinnvoll, daraus auch Devisen zu machen.“[4]

Quasi über Nacht wurde die Mauer zum heiß begehrten Kaufobjekt, zu einer Trophäe des Kalten Krieges, zum Exportschlager und zum Symbol. War die Mauer bereits in den 28 Jahren ihrer Existenz das Symbol für Unfreiheit und Unmenschlichkeit des sozialistischen Systems schlechthin gewesen, wurde sie nun über Nacht auch zu einem Symbol für Bürgermut und Freiheitswillen. Kein anderes Bauwerk in Deutschland und vielleicht sogar in Europa hatte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so gravierende Auswirkungen auf das Leben so vieler Menschen. Kein anderes Bauwerk wurde in dieser Zeit weltweit zum Symbol für Unfreiheit und Diktatur, Verachtung elementarer Menschenrechte und letztlich für die Geiselnahme von Millionen Menschen durch ein auf Unrecht gegründetes Regime. Und kein anderes Bauwerk wurde nach dem Mauerfall 1989 von ebendiesem Symbol der Unfreiheit und Menschenverachtung zum Symbol für Freiheitswillen und Bürgermut.

Nachdem in den Wochen und Monaten nach dem Mauerfall immer wieder Nachfragen nach Mauerteilen aus aller Welt eingegangen waren, beschloss die DDR-Regierung unter Hans Modrow am 7. Dezember 1989 bzw. 4. Januar 1990, die Mauer zu verkaufen. Man erhoffte sich auf diese Weise, die vor dem Bankrott stehende DDR-Wirtschaft retten zu können. Anlass zu diesen Hoffnungen gaben Anfragen, denen zufolge für ein Mauerteil bis zu 500.000 D-Mark geboten wurde.[5] Da die politische Entwicklung bis zum Jahresende 1989 ohnehin gezeigt hatte, dass die SED-Herrschaft nicht mehr zu retten war und nicht nur die Berliner Mauer, sondern die gesamte innerdeutsche Grenze geöffnet worden war, stand der Abbau der einst am besten bewachten Grenze auf der Tagesordnung. Und so lag es nahe, wenigstens einen Teil der Kosten über den Verkauf der Mauer zu refinanzieren. Um der verunsicherten und empörten Bevölkerung in der DDR die Gründe für das Geschäft mit der Mauer zu erläutern, startete die DDR-Regierung zu Weihnachten 1989 eine Informationskampagne. Mit dieser Kampagne sollten die in Beschwerdebriefen an die DDR-Regierung gerichtete Kritik aufgegriffen und zugleich der als alternativlos angesehene Verkauf begründet werden. Die Empörung über das Geschäft mit der Mauer richtete sich gegen die Regierung, die erst jahrzehntelang die Bevölkerung eingesperrt und auf Flüchtlinge rücksichtslos geschossen hatte und nunmehr ebenjene „Schandmauer“, an der Menschen ermordet worden waren, zu Geld machen wollte. Die Regierung begründete ihre Entscheidung für den Verkauf der Mauer im Wesentlichen mit drei Argumenten:

1. Die DDR brauche Devisen,

2. die Mauer sei Volkseigentum und

3. somit sollten die Erlöse der gesamten DDR-Bevölkerung bspw. über soziale Projekte zugutekommen.

Ungeachtet etwaiger weiter bestehender Vorbehalte gegen diese Geschäfte begannen die Truppen des Grenzkommandos Mitte, die noch bis Ende Dezember 1989 die Grenze schützen und Grenzdurchbrüche verhindern sollten[6], im Januar 1990 mit dem Abbau. Begonnen wurde mit besonders gut verkäuflichen Teilen, die von Mauerkünstlern bemalt worden waren. Die meisten der Betonblöcke wurden geschreddert und als Baumaterial bspw. für den Autobahnbau weiter verwertet. Innerhalb von nicht einmal einem Jahr verschwand das, was die Menschen der Stadt einst auf 156 Kilometern Länge, mit 54.000 Betonsegmenten 2,6 Tonnen schwer und 3,2 Meter hoch, Hunderten Kilometern Stacheldraht, Hunderten Kilometern Lichttrassen, Hundelaufanlagen und mit 186 Wachtürmen, von denen scharf geschossen wurde, getrennt hatte, fast vollständig aus dem Stadtbild. Der Wunsch nach den langen Jahren der Teilung und Trennung zu einer innerstädtischen Normalität zurückzukehren, war nur zu verständlich. Kaum jemand konnte sich 1990 vorstellen, dass es einmal Forderungen geben könnte, die der Stadt und den Menschen zugefügte Wunde wieder sichtbar zu machen. Für eine möglichst schnelle Überwindung der Teilung und ihrer Folgen in der Stadt schien das möglichst vollständige Entfernen der Mauer der geeignete Weg zu sein. Zugleich nahm man damit in Kauf, dass die Vorstellung davon, was die Mauer für die Stadt und das Leben der Menschen bedeutet hatte, zunehmend verblasste. Nicht nur die Besucher Berlins, deren Interesse an Berlin auch in der Mauer begründet lag, fragten zunehmend ratlos: Wo war denn nun die Mauer?

Der Kampf um die Mauererinnerung

Dabei hatte es bereits frühzeitig warnende Stimmen gegeben, die sich dafür einsetzten, zumindest in einigen Bereichen der Stadt, die Mauer als Baudenkmal zu erhalten. Willy Brandt, der zur Zeit des Mauerbaues Regierender Bürgermeister von West-Berlin war, hatte wie schon angeführt bereits am 10. November 1989 vor dem Schöneberger Rathaus gefordert, „ein Stück von jenem Bauwerk […] als Erinnerung an ein historisches Monstrum“ zu erhalten.[7] Nachdem durch die Truppen des Grenzkommandos Mitte bereits seit Jahresbeginn 1990 fast alle Mauerteile aus der Innenstadt entfernt worden waren, beschloss der Ost-Berliner Magistrat noch am 2. Oktober 1990, das noch vorhandene „Ensemble“ an der Bernauer Straße unter Denkmalschutz zu stellen. Trotz dieses Beschlusses schritt auch an der Bernauer Straße die rege Verkaufs- und Bautätigkeit weiter voran. Bis zur Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für die Berliner Mauer sollten noch fast fünfzehn Jahre vergehen und der allergrößte Teil der einstigen Grenzanlagen aus dem Stadtbild spurlos verschwinden.[8]

Während die Mauer mit deutscher Gründlichkeit aus der Stadt entfernt wurde, erfreuten sich Mauerteile großer Beliebtheit und Nachfrage in aller Welt. Vor allem in den ersten Jahren nach dem Mauerfall wurden Denkmäler aus Mauerteilen in über 40 Ländern der Welt errichtet. Mittlerweile gibt es weltweit über 200 Denkmäler, in denen mehrere Hundert Mauerteile verwendet wurden.

1991 wurde in Berlin, wo außer den Baustellen auf dem ehemaligen Grenzstreifen fast nichts mehr an die Mauer erinnerte, an den 30. Jahrestag des Baues der Berliner Mauer erinnert. Die offizielle Gedenkveranstaltung, an der sowohl der Bundesinnenminister als auch der Regierende Bürgermeister von Berlin teilnahmen, fand bis zur Einweihung der Gedenkstätte in der Bernauer Straße 2001 am Denkmal für Peter Fechter in der Zimmerstraße statt. In der medialen Berichterstattung sorgten einerseits die verschwundenen Millionen aus dem Verkauf der Mauerteile für Interesse. Zu finden sind jedoch auch besorgte Artikel und dringliche Warnungen, ohne ein Konzept zur künftigen Gestaltung des Mauergedenkens weiterhin flächendeckend alle Überreste der Mauer und der Sperranlagen zu beseitigen. Während die Kulturverwaltung dafür plädierte, an der Bernauer Straße eine Gedenkstätte zu errichten und auch die bereits abgerissenen Anlagen wieder zu rekonstruieren, verfolgte die Verkehrsverwaltung den Plan, dort eine mehrspurige Entlastungsstraße zu bauen. Bemüht wurde das Zerrbild, eine Gedenkstätte an diesem Ort würde zu einer Art „Mauer-Disneyland“ verkommen.[9] Christoph Stölzl, Direktor des Deutschen Historischen Museums, warnte, dass es „künftigen Generationen doch als Treppenwitz der Geschichte erscheinen müsse, wenn in der deutschen Hauptstadt keine Spuren aus diesem Kapitel deutscher Geschichte zu finden seien“[10]. Ebenso große Beachtung fand in diesem Zusammenhang die Diskussion um die „Mauer in den Köpfen“ zwischen Ost- und Westdeutschen, die längst die real nicht mehr existierende Mauer abgelöst hätte. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Berliner Innenstadt nur noch wenige nennenswerte Überreste der Mauer, wie in der Niederkirchnerstraße, die Hinterlandmauer am Invalidenfriedhof sowie an der Bernauer Straße. Die Hinterlandmauer am Spreeufer nördlich der Oberbaumbrücke, bereits durch die nach 1989 dort aufgebrachten Malereien als East-Side-Gallery weltbekannt, wollte der damalige Stadtentwicklungssenator, Volker Hassemer, zwar gern erhalten, stieß mit seinem Vorschlag aber auf den Widerstand des Stadtbezirkes Friedrichshain, der das Gelände zwischen Spree und Mauer gern erschließen und wirtschaftliche nutzen wollte. Diese „Kleinstaaterei“ innerhalb Berlins hat die Gestaltung des Mauergedenkens und die Entwicklung einer übergreifenden Gesamtkonzeption über Jahre hinweg behindert, da die einzelnen Stadtteile über die jeweils bei ihnen befindlichen Mauerreste entscheiden konnten. Die Diskussion über die Gestaltung der Mauererinnerung drohte in diesen Jahren zwischen den Konfliktlinien und widerstreitenden Interessen von Denkmalschutz auf der einen und wirtschaftlichen Interessen auf der anderen Seite zerrieben zu werden. Fragen von Gedächtnis, Erinnerung und Geschichtsvermittlung hatten in diesem Streit keinen Platz.

Zwar fasst der Berliner Senat am 13. August 1991 symbolträchtig den Beschluss, an der Bernauer Straße eine „zentrale Gedenkstätte“ zu errichten. Hierfür sollte zu den Überresten der damals noch bestehenden Mauerteile ein Grenzabschnitt auf 70 Metern Länge mit Signalzaun, Hinterlandmauer und Wachturm rekonstruiert werden.[11] Es vergingen jedoch weitere drei Jahre bis 1994 ein entsprechender künstlerischer Wettbewerb ausgeschrieben wurde, aus dem das Büro Kolhoff und Kolhoff als Sieger hervorging. Die schließlich bis 1998 realisierte Denkmalsanlage vermittelte auf einem abgetrennten Teilstück, das nur über eine Aussichtsplattform zu überblicken war, eine vage Vorstellung von der Tiefenstaffelung der Mauer und dem Grenzstreifen (Abb.1).

Einer der am häufigsten geäußerten Kritikpunkte am vollständigen Abriss der Mauer- und Grenzanlagen war, dass selbst dort, wo es noch Mauerreste geschafft hatten, den Abrissarbeiten zu entgehen, die eigentliche Grenzstruktur nicht mehr sichtbar war. Dadurch sei es kaum mehr möglich, eine Vorstellung davon zu vermitteln, dass eben nicht nur eine einfache Mauer, sondern eine breit „ausrasierte Stadtwunde“ die Stadt geteilt habe.[12] Zusätzlich gingen die Verkäufe von Mauergrundstücken und die Bebauung des einstigen Grenzstreifens ungebremst weiter. Als das Denkmal 1998 schließlich an der Bernauer Straße eingeweiht wurde, hagelte es Kritik an der kalten und abstrakten Gestaltung, die keine Vorstellung davon gebe, was die Mauer eigentlich gewesen war.

Vergessene Opfer

Gleichzeitig wurde von Opfervertretern immer wieder das Desinteresse am 13. August und den Opfern beklagt. Eine Klage, die bereits 1996 zum 35. Jahrestag des Mauerbaues von Klaus-Peter Eich als Vertreter der Opfer formuliert worden war. Auch die 1998 eingeweihte Anlage an der Bernauer Straße änderte daran nichts Grundlegendes. Zum einen wurden das Denkmal und die Erinnerungsarbeit am Ort nach wie vor von einem vor allem ehrenamtlich arbeitenden Verein und der Kirchgemeinde betrieben. Die Finanzierung und die personelle Ausstattung waren über lange Jahre hinweg mehr als prekär. Dass der Ort „Bernauer Straße“ sich als der Erinnerungsort an die Berliner Mauer entwickeln konnte, hatte vor allem mit dem Engagement der Enthusiasten vor Ort zu tun. Für die Politik schien die Erinnerung an die Mauer und das 1998 eingeweihte Denkmal außerhalb der Gedenktage am 13. August und am 9. November in Vergessenheit geraten zu sein.

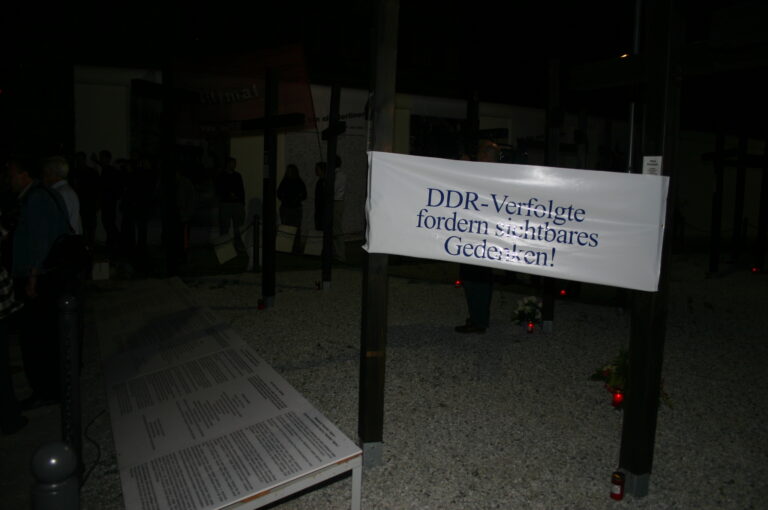

Der 40. Jahrestag des Mauerbaues am 13. August 2001 machte schließlich die unterschiedlichen Erwartungen an eine würdige und ernsthafte Erinnerung an die Mauer und die Teilung sowie darüber vermittelt an die SED-Diktatur als Ganzes offensichtlich. Auf dem Höhepunkt der (N)Ostalgiewelle prägten Spekulationen um eine rot-rote Koalition in Berlin die Erinnerung an den 40. Jahrestag des Mauerbaues. Die PDS, die in der einstigen DDR stabil von ca. 20 Prozent der Wähler gewählt wurde, schickte sich an, in der deutschen Hauptstadt zu einer der Regierungsparteien zu werden. Um insbesondere im Westteil der Stadt wählbar zu werden, wurde eine neue Erklärung zum Mauerbau erwogen. Eine Entschuldigung für die Opfer solle es jedoch nicht geben: „Wir bedauern das von der SED zu verantwortende Unrecht“[13] lautete schließlich die dürre Formulierung. In den Medien standen Kommentare über die politische Instrumentalisierung des Jahrestages im Vordergrund, die wie es bspw. in einem Kommentar von Rolf R. Lautenschläger in der tageszeitung zum 13. August 2001 hieß, „beschämend“ sei.[14] Für die Opfer des SED-Regimes hingegen war die Vorstellung unerträglich, dass eine Koalition aus SPD und PDS, der Nachfolgerin ebenjener für Unrechtsregime, Mauerbau, Willkür, Repression, Hunderttausende politische Unrechtsurteile und Hunderte Grenz- und Mauertote verantwortlichen SED, die Geschicke der deutschen Hauptstadt lenken könnten. Eine wichtige Rolle spielte dabei, dass sich die PDS für das Grenzregime und den Mauerbau sowie die Toten bis dahin nicht entschuldigt hatte. Auch Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister, forderte die PDS auf, „sich bei den vielen Opfern der SED-Diktatur“ zu entschuldigen.[15] Und Frank Steffel von der CDU erklärte, dass „die Partei der Mauerschützen von damals nicht Senatoren von morgen“ stellen könne[16]. Gregor Gysi, Spitzenkandidat der PDS, lehnte eine Entschuldigung ab, erklärte aber, dass das „inhumane Grenzregime“ durch nichts zu rechtfertigen sei.[17] Für die Opfer der SED-Diktatur waren die rot-roten Planspiele unerträglich. Sie erneuerten ihre Forderungen nach einem würdigen und in der Mitte Berlins angesiedelten Denkmal und sie drohten mit einem Boykott der Gedenkveranstaltungen. Als PDS-Vertreter bei der Gedenkveranstaltung an der Bernauer Straße mit einem Kranz erschienen, wurde dieser von Alexander Bauersfeld, einem politischen Häftling der DDR, unter lautem Protest von der Gedenkmauer entfernt und zertreten. Er wurde daraufhin von der Polizei festgenommen.

„Guerillagedenken“ und sichtbare Erinnerungen

Wer gehofft hatte, dass sich der Berliner Senat nach dem 40. Jahrestag des Mauerbaues daranmachen würde, die Erinnerung in der Stadt sichtbar(er) zu halten, sah sich enttäuscht. Die Denkmalsanlage an der Bernauer Straße wurde weiterhin vor allem ehrenamtlich und nur über befristete Projektfinanzierungen betreut. Dies tat zwar dem großen Engagement der Vereinsmitglieder keinen Abbruch, konnte aber eine auf Dauer angelegte Arbeit in einer gesicherten Institution nicht ersetzen. Eine Änderung dieser stiefmütterlichen Behandlung des als offizielle Gedenkstätte bezeichneten Erinnerungsortes an die Berliner Mauer und die Teilung war nicht abzusehen.

In diese Leerstelle platzte 2004 zum 15. Jahrestag des Mauerfalles eine Initiative der Chefin des Mauermuseums – Museum „Haus am Checkpoint Charlie“. Mit einem als temporär angekündigten Mahnmal auf einer Brachfläche am Checkpoint Charlie rüttelte sie nicht nur die Berliner Politik auf. Das Mahnmal, das aus einer Imitation der Mauer und über 1.000 zumeist namentlich gekennzeichneten Holzkreuzen bestand, befriedigte für viele Opfer und deren Familien aber auch Berlin-Besucher das Bedürfnis nach einem als authentisch empfundenen Erinnerungsort an die Mauer (Abb.2). Das Denkmal und die öffentliche Resonanz darauf machte vor allem unübersehbar deutlich, wie groß das unbefriedigte öffentliche Bedürfnis sowohl der Einwohner der Stadt als auch der Touristen nach einem anschaulichen Ort war, an dem die Mauer und die Teilung der Stadt sinnfällig vermittelt werden können. Der Verweis auf die Bernauer Straße lief ins Leere, da die dort bestehende Gedenkstätte als zu sachlich eingeschätzt wurde und wegen ihrer Lage außerhalb des Berliner Zentrums als abseitig galt. Mit dem von Alexandra Hildebrandt initiierten Mahnmal fühlten sich viele Opfer nun zum ersten Mal in ihren Forderungen nach einem emotional ansprechenden Denkmal mit einer eindeutigen Formensprache ernst genommen (Abb.3).

Während Opfer und Touristen der Stadt das Mahnmal als eindringliches Symbol begrüßten, richtete sich die Kritik vor allem gegen die Art der Installation. So würde die Vielzahl der Kreuze etwa eine konkrete Zahl an Opfern vorgeben, die so nicht nachzuweisen seien. Auch die angebliche Orientierung an der Formensprache des kurz zuvor eingeweihten Mahnmals für die Ermordung der europäischen Juden wurde kritisiert. Mit der Analogie – dort über 6.000 Betonquader, hier über 1.000 Holzkreuze – würde eine Gleichsetzung von Nationalsozialismus und SED-Diktatur betrieben werden, lautete der Vorwurf. Unbeirrt von den kritischen Stimmen gegen das Mahnmal wehrte sich Alexandra Hildebrandt schließlich wie bereits in anderen Fällen auch gegen den Abbau ihres ursprünglich als befristete Aktion gedachten Denkmals. Sie organisierte Mahnwachen, Opfer der kommunistischen Diktatur ketteten sich an den Kreuzen fest, um gegen den Abriss der Kreuze zu protestieren. Sie argumentierten, dies sei der einzige Ort in der Berliner Mitte, der den Opfern der SED-Diktatur eine angemessene Erinnerung im öffentlichen Bewusstsein ermöglichen würde. Mit diesem „Guerillagedenken“ wurde der Tatenlosigkeit der Berliner Politik ein Ende gesetzt. Noch im November 2004 lagen dem Abgeordnetenhaus schließlich zwei Anträge von CDU und Bündnis 90/Die Grünen vor, in denen der Berliner Senat aufgefordert wurde, ein Konzept für den Erhalt der noch bestehenden Mauerbauwerke und zur Erinnerung an die SED-Diktatur vorzulegen. In beiden Anträgen wurden vom Berliner Senat mehr Initiativen gefordert, um an die zweite Diktatur und deren Opfer in Berlin zu erinnern. Es gebe nicht nur „Defizite bei der sichtbaren Erinnerung an die Mauer als Symbol für die Geschichte der Teilung der Stadt, Deutschlands und der Welt, sondern auch bei der umfassenden Darstellung der SED-Diktatur, in ihren Bereichen Herrschaft, Alltag, Widerstand“[18]. Das Berliner Abgeordnetenhaus organisierte im Frühjahr 2005 eine Anhörung im Abgeordnetenhaus, um über „die öffentliche Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte in der Hauptstadt Berlin – Mauergedenken und SED-Vergangenheit“ zu diskutieren.

Vor dem Hintergrund des von Alexandra Hildebrandt initiierten und von großem Publikationserfolg begleiteten Erinnerungsortes am Checkpoint Charlie hatte der Berliner Kultursenator Thomas Flierl (PDS/Die Linke) bereits im Sommer 2004 begonnen, ein Konzept für die Ausgestaltung des Mauergedenkens zu entwickeln. Dieses Konzept sah zum einen vor, noch bestehende Mauerreste zu sichern und zu erhalten sowie die wenigen noch vorhandenen Freiflächen, die eine Vorstellung von Mauer und Todesstreifen in ihrer räumlichen Ausdehnung geben könnten, vor einer weiteren Bebauung zu schützen. Zum anderen sollten die bereits bestehenden Erinnerungsorte und Denkmäler besser sichtbar gemacht werden und aufeinander verweisen. Denn bereits zu jenem Zeitpunkt gab es etwa 60 Einzeldenkmäler, die an ermordete Flüchtlinge erinnerten oder zu Denkmälern umgebaute Mauerreste, wie auf dem Potsdamer Platz. Hierzu gehörte auch die doppelte Pflastersteinreihe, die bereits seit Anfang der Neunzigerjahre im Straßenverlauf die Mauer gekennzeichnet hatte. Jedoch wurde deren Sicht- und Erkennbarkeit dadurch beeinträchtigt, dass diese Pflastersteine nicht exklusiv für die Kennzeichnung des Mauerverlaufes verwendet, sondern auch für die Reparatur der chronisch schlechten Straßen genutzt wurden. Für das Einbringen des Metallbandes mit den Daten von Mauerbau und Mauerfall, das in der Mauerkennzeichnung eine eindeutige Zuordnung und Orientierung ermöglicht hatte, fehlte das Geld.

Das Konzept des Kultursenators wurde im Juni 2006 fertiggestellt. Es war als Handlungsgrundlage gedacht, um bis 2011, dem 50. Jahrestag des Mauerbaues, die Erinnerung an die Teilung der Stadt und die Opfer der Diktatur zu gestalten. So sollte das Areal an der Bernauer Straße großräumig für die Gedenkstätte erhalten werden; vorhandene Bodendenkmale wie die Kellergeschosse der für ein freies Schussfeld abgerissenen Häuser sollten freigelegt und mit den mit ihnen verbundenen Geschichten und Schicksalen der Menschen in Beziehung gesetzt werden. Hatte der Ort seine Wirkmacht bis dahin vor allem über die Aktionen und Veranstaltungen des Vereines bezogen, sollte nun über die interessante Gestaltung des gesamten Geländes bis hin zum „Mauerpark“ ein Geschichtspark entstehen, der endlich das zu leisten imstande war, was seit 1990 immer wieder gefordert worden war.[19]

Zum 13. August 2011 wurde die nunmehr neu gestaltete Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße mit einem großen Festakt durch den Bundespräsidenten und die Kanzlerin in einer bewegenden Zeremonie eingeweiht. Tausende Berliner, aber auch viele Touristen kamen an jenem Tag, um an den Bau der Mauer und die Teilung der Stadt mit ihren Familien zu erinnern. Mittlerweile verzeichnet die Mauergedenkstätte einen Besucherrekord nach dem anderen. Wie 2011 im Juni bereits bei der Wahrnehmung des Aufstandes vom 17. Juni 1953 zu besichtigen, beginnt die Mauererinnerung die Erinnerung an andere traumatische Ereignisse der zweiten Diktatur in den Hintergrund zu drängen. Ob die Erinnerung an den Mauerbau und seine dramatischen Folgen für die in der DDR-Diktatur eingesperrten Menschen zu der bestimmenden Erinnerung an die zweite Diktatur werden wird, bleibt abzuwarten. Das Potenzial hierfür liegt darin, dass hier ein Ereignis von großer historischer Relevanz auch mit eindrücklichen Bildern und konkreten Bauwerken im Stadtraum sowie bewegenden Schicksalen und Geschichten von Mut, Verzweiflung, Trauer und auch Verrat verbunden ist. Wir können gespannt sein, ob die Erinnerung an den Mauerbau und das tödliche Grenzregime auch künftig das Gedenken an die kommunistische Diktatur in der DDR dominieren wird.

Zu Beginn des sechsten Jahrzehntes nach dem Mauerbau hatte sich in Berlin endlich eine Erinnerungskultur etabliert, in der die Information über die Mauer und das Gedenken an deren Opfer einem weitreichenden gesellschaftlichen Konsens zu entsprechen schien. Anlässlich des 25. Jubiläums des Mauerfalles 2014 war eine neue Selbstverständlichkeit beim Umgang mit der Mauererinnerung zu sehen: Die Lichtgrenze durch Berlin brachte über Tage Hunderttausende Menschen aus dem In- und Ausland an die mit Lichtballons markierte einstige Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. Überall bildeten sich kleinere und größere Gruppen, Menschen erzählten sich ihre Erfahrungen und Erinnerungen an die Mauer – und am 9. November wurde mit einem Fest am Brandenburger Tor gefeiert. Gleichzeitig nutzte das Zentrum für politische Schönheit den Jahrestag des Mauerfalles 2014 und baute die den Toten an der Mauer gewidmeten Kreuze am Berliner Reichstag ab, um sie an den europäischen Außengrenzen wiederaufzubauen. Unter dem Motto „Weitere Mauertote verhindern“ wollte die Gruppe gegen die deutsche Asylpolitik protestieren und die Aufmerksamkeit auf die Flüchtlinge lenken, die bei ihrem Versuch, nach Europa zu gelangen, ihr Leben riskierten. Diese Aktion wurde zum Auftakt des „Ersten europäischen Mauerfalles“ erklärt. Ein Jahr später, die Aktion war längst vergessen, nahm die Bundesrepublik binnen weniger Monate knapp eine Million Flüchtlinge und Migranten auf, die einen teils mehrere Tausend Kilometer langen Weg zurückgelegt hatten, um nach Deutschland zu kommen. Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, diese Menschen aufzunehmen, spaltete nicht nur die deutsche Gesellschaft, sondern führte auch in der Europäischen Union zu großen und bis heute andauernden Verwerfungen.

2019 anlässlich 30 Jahre Mauerfall hatte sich die Situation verändert: Das unbeschwerte Feiern und die gelassene Nachdenklichkeit des Jahres 2014 waren einer spürbaren Anspannung gewichen. Planungen für öffentliche Veranstaltungen wie die am 9. November 2019 vorgesehene am Brandenburger Tor oder entlang des Mauerverlaufes standen unter bis dahin nicht gekannten Sicherheitsüberlegungen. Nach den seit 2015 in verschiedenen europäischen Städten verübten islamistischen Terroranschlägen, wie dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz, bei dem am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen ermordet wurden, wurden öffentliche Veranstaltungen angesichts von möglichen Terrorszenarien unter Sicherheitsüberlegungen gestellt, die nur wenige Jahre zuvor unvorstellbar schienen.

Und so bleibt im 60. Jahr des Mauerbaues die Hoffnung, dass die Überreste der Mauer, wo immer sie auch stehen, eine Botschaft von der Kraft friedlicher Proteste, von Mut und der Chance auf ein friedliches Zusammenleben der Menschen verkünden mögen.

[1] Rainer Eppelmann: Begrüßung zur Gedenkstunde zum 35. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer. Öffentliche Sitzung der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“ des Deutschen Bundestages am 13. August 1996 in Berlin. Sonderdruck hg. vom Deutschen Bundestag. Bonn 1996, S. 7.

[2] „Diepgen will Teile der Mauer neu aufstellen lassen“, in: Der Tagesspiegel vom 19.06.2010.

[3] Brief an den Minister für Außenhandel vom 10.11.1989, zitiert nach Ronny Heidenreichs Beitrag „Beton zu Geld“ in diesem Band.

[4] Telex der M. A. Unternehmensberatung an die Ständige Vertretung der DDR in Bonn, 14.11.1989. BArchB DE 10/21, zitiert nach: Ronny Heidenreichs Beitrag „Beton zu Geld“ in diesem Band.

[5] Siehe zum Verkauf der Mauer den Beitrag von Ronny Heidenreich „Beton zu Geld“ in diesem Band.

[6] Der Schießbefehl wurde erst am 22.12.1989 aufgehoben.

[7] Zitiert nach „Streit um das Symbol des Schreckens“, in: Süddeutsche Zeitung vom 13.08.1991.

[8] Leo Schmidt und Axel Klausmeier haben eine Bestandsaufnahme der Überreste der einstigen Grenzanlagen in Berlin vorgenommen. Das Buch verzeichnet eine Fülle von Elementen, die jedoch nur dem kundigen Betrachter auffallen: Bewehrungseisen, Lampen, die einst den Grenzstreifen auch bei Dunkelheit taghell erleuchteten, Betonelemente etc. Mauerreste – Mauerspuren, Westkreuz-Verlag Berlin 2004.

[9] Der Verkehrssenator hatte am 15. Juli seine Pläne für den Bau einer vierspurigen Straße vorgestellt.

[10] „Was von der Mauer bleibt“, in: Berliner Morgenpost vom 13.08.1991.

[11] Siehe auch die Beiträge von Denkmalschutzseite („Was weg ist, ist weg“ – und darf nicht mehr rekonstruiert werden).

[12] „Die ausrasierte Stadtwunde“, in: Die tageszeitung vom 13.08.2001.

[13] „PDS entschuldigt sich nicht für den Mauerbau“, in: Süddeutsche Zeitung vom 11.08.2001.

[14] „Die Mauer im Kopf“, in: Die tageszeitung vom 14.08.2001.

[15] Zitiert nach ebd.

[16] Ebd.

[17] Ebd.

[18] Stellungnahme A. Kaminsky im Rahmen der Anhörung vom 25. April 2005, S. 1.

[19] Leider fand sich für die Initiative von Yadegar Asisi, am Nordbahnhof ein Mauerpanometer einzurichten, keine Unterstützung beim zuständigen Bezirksamt Mitte. Diese Initiative wurde von der Bundesstiftung Aufarbeitung, der Stiftung Berliner Mauer und dem Kultursenat unterstützt, scheiterte jedoch am Desinteresse des Bezirkes.

Anna Kaminsky: 1993 Promotion Dr. phil.; 1993 bis 1998 Mitarbeit an verschiedenen Forschungs- und Ausstellungsprojekten u.a. am Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung, an der Universität Münster, der Gedenkstätte Sachsenhausen und am Deutschen Historischen Museum; seit 1998 wissenschaftliche Mitarbeiterin, seit 2001 Direktorin und seit 2021 Vorstandsmitglied der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.